밤하늘을 수놓는 무수한 별들. 그 중 몇몇은 우리 태양처럼 행성을 거느리고 있습니다. 이들 외계 행성의 대기를 들여다보는 일은 마치 우주의 편지를 해독하는 것과 같습니다. 그 편지를 읽기 위해 우리는 복사전달방정식이라는 열쇠를 사용합니다. 이 방정식은 빛이 대기를 통과하며 어떻게 변화하는지를 설명해주며, 외계 행성의 대기 구성, 온도, 심지어 생명체의 존재 가능성까지도 추론할 수 있게 해줍니다.

복사전달방정식

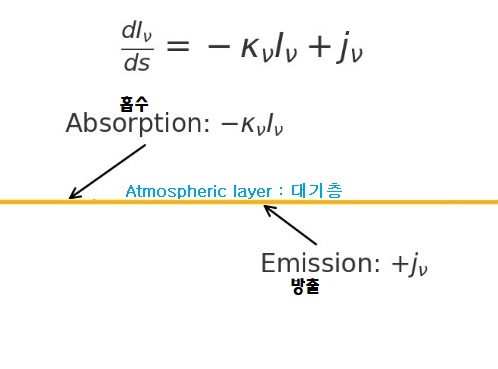

복사전달방정식은 빛이 대기를 통과하면서 흡수, 산란, 방출되는 과정을 수학적으로 표현한 것입니다. 마치 우주에서 빛이 어떻게 태도를 바꾸는지를 말해주는 빛의 생애 시뮬레이션이자, 대기라는 무대에서 벌어지는 광자의 드라마를 계산하는 물리학의 시입니다. 이 방정식은 대기의 물리적 특성과 상호작용하는 빛의 변화를 설명하며, 외계 행성의 대기를 이해하는 데 핵심적인 도구입니다.

복사전달방정식의 일반적인 형태는 다음과 같습니다.

dIν/ds=

여기서 등장하는 각 항의 물리적 의미는 다음과 같습니다.

🔹Iν : 단위 주파수당 특정 방향으로 진행하는 복사 강도입니다. 말하자면, 빛의 밝기를 주파수별로 표현한 것입니다.

🔹s : 복사선이 따라가는 경로의 길이, 즉 광선의 궤적입니다.

🔹Kν : 흡수 계수, 주파수 ν\nuν에서 얼마나 강하게 물질이 빛을 흡수하는지를 나타냅니다. 대기 중의 H₂O, CO₂, CH₄ 같은 분자들이 이 항에 기여합니다.

🔹Jv : 자발 방출 계수, 즉 대기 분자가 자체적으로 그 주파수에서 얼마나 빛을 방출하는지를 나타냅니다.

이 수식을 풀어서 설명하면 빛은 지나가며 일부는 흡수되고 일부는 방출되며 나머지는 살아남아 다음 층으로 간다고 할 수 있습니다. 빛이 대기를 통과하는 동안, 그 밝기는 바로 이 흡수와 방출의 균형에 의해 결정됩니다. 복사전달방정식은 엔트로피 증가, 에너지 보존, 양자 상태 변화 등 거의 모든 물리학적 법칙들이 이 방정식 안에 녹아 있습니다.

🔹양자역학: 흡수 계수 Kν 는 전자전이와 관련된 선 스펙트럼에서 비롯됩니다.

🔹열역학: 방출 계수 Jv 는 열평형 상태를 반영합니다.

🔹통계물리: 다수 광자의 행동을 평균화한 복사장으로서 Iν 가 등장합니다.

LTE 가정과 그 한계

국소 열역학적 평형(LTE)의 가정은 복사전달방정식을 다층 대기에 적용할 때 빛과 물질의 상호작용을 단순화하는 물리학의 한 방법입니다. 이 가정 아래에서는 대기 내 각 층이 충분히 밀집해 있어, 그 안의 분자들이 서로 충돌하며 국소적 온도 T에 따른 평형을 이룬다고 봅니다. 즉, 방출 계수와 흡수 계수를 모두 플랑크 함수 Bν(T) 로 표현할 수 있습니다. 이 간단한 표현 덕분에 물리학 모델링이 훨씬 수월해집니다. 하지만 이 단순화는 물리학적 현실을 100% 반영하지 못합니다. 대기 상층부처럼 분자 충돌이 드문 영역에서는 LTE가 깨지기 쉽습니다. 이때는 자발 방출이 과대평가되거나, 실제 흡수 스펙트럼이 왜곡될 수 있습니다. 결과적으로 모델이 예측하는 스펙트럼과 실제 관측치 사이에 어긋남이 생기기도 합니다. 특히 외계 행성의 얇고 희박한 대기를 해석할 때는 더욱 조심해야 합니다.

사실, 물리학 연구에서는 LTE 가정을 넘어서 비열평형(non-LTE) 효과를 고려하는 모델이 점차 중요해지고 있습니다. 예컨대 고도 100 km 이상 대기에서는 전자전이와 화학반응이 복잡하게 얽혀, 단순 플랑크 함수만으로 설명하기 어렵습니다. 이럴 때는 비편재적 방출, 화학발광 등을 추가하여 해석해야 합니다. 그러나 완전한 비-LTE 모델은 연산량이 폭발적으로 증가한다는 부담이 있습니다.따라서 실제 물리학 시뮬레이션에서는 LTE와 비-LTE 사이에서 정확도와 효율성을 적절히 조절해야 합니다. 이 균형이 바로 물리학의 예술이자, 외계 대기를 탐사하는 과학자들의 숙제입니다. 그 한계를 명확히 인식하고, 필요하다면 고차원 모델로 확장하는 것이야말로 견고한 외계 대기 분석의 첫걸음입니다.

복사전달방정식의 해법들

복사전달방정식이라는 만만치 않은 퍼즐을 풀기 위해, 과학자들은 다양한 열쇠를 개발해 왔습니다. 그 열쇠들은 때로는 단순함을, 때로는 정밀함을 택하며, 물리학자들의 수치적 상상력을 시험합니다. 가장 손쉬운 접근 중 하나는 이중 스트림 방법입니다. 이 방법은 빛의 흐름을 단 두 방향, 즉 하늘을 향한 상향과 지표를 향한 하향으로 단순화합니다. 마치 복잡한 음악을 두 줄의 멜로디로 축약하듯이 말이죠. 계산이 빠르고 간단하지만, 복잡하게 뒤엉킨 실제 대기의 구조를 모두 담기엔 부족한 점이 있습니다. 조금 더 정밀함을 요구한다면 디스크리트 오디네이트 방법이 등장합니다. 이 방식은 빛이 지나가는 방향을 여러 갈래로 나눈 후, 각각의 방향에서 어떻게 흡수되고 방출되는지를 정교하게 계산합니다. 복사 흐름의 다채로운 경로를 추적할 수 있지만, 그만큼 수치 계산량은 급격히 늘어나죠. 정교한 손자수를 수놓듯이 말입니다.

그리고 무작위 속에서 질서를 찾는 몬테카를로 방법도 있습니다. 이 방법은 수많은 가상의 광자를 만들어 대기 속에서 이리저리 튕기며 이동하게 하고, 그 통계적 평균을 통해 전체 복사 구조를 그려냅니다. 복잡한 대기를 모델링하는 데는 탁월하지만, 반복 계산이 많아 시간이 많이 드는 단점도 있습니다. 확률의 바다에서 진실을 건져 올리는 과정이라고 할 수 있겠습니다. 마지막으로, 수학적으로 가장 우아한 방식 중 하나는 바로 구면 조화 함수 방법입니다. 이 방법은 빛의 방향성을 구면 조화 함수, 말하자면 3차원 구 위에서의 파동 패턴으로 표현하여 복사장을 정리합니다. 이렇듯 네 가지 해법은 각각의 철학과 전략을 지니고 있으며 복사전달방정식이라는 하나의 문제를 두고, 얼마나 다양한 물리학적 시선과 수치적 감각이 존재하는지를 보여주는 과학의 다채로운 풍경입니다.

최신 연구 동향

오늘날의 외계 행성 대기 연구는 미세한 스펙트럼의 단서 하나하나를 놓치지 않기 위한 수학적 추리의 세계로 진입하고 있습니다. 이 과정에서 복사전달방정식을 더욱 빠르고 정확하게 풀기 위한 새로운 도구들이 속속 등장하고 있습니다. 그중에서도 세 가지 최신 도구는 연구자들의 천체 해부도구로서 주목받고 있습니다. 한편, petitRADTRANS는 파이썬 기반으로 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 설계된 복사전달 계산기입니다. 이 도구는 접근성이 좋고 가벼우면서도 빠른 계산 능력을 갖추고 있어 대규모 매개변수 탐색에도 적합합니다. 마치 천체물리학계의 고속 연산 드론 같은 존재라고 할 수 있습니다. 이 도구 덕분에 이제는 행성의 대기 스펙트럼을 계산하는 데 몇 시간이 아니라 몇 분이면 충분한 시대가 왔습니다. 이처럼 TRIDENT, petitRADTRANS, Aura-3D는 각각의 개성 있는 접근 방식으로 복사전달 문제에 뛰어들며, 외계 대기의 신비를 해독하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 기술은 점점 정교해지고 있고, 이제 우리는 있다 없다를 넘어 무엇이, 얼마나, 어떻게 존재하는가를 물을 수 있게 된 셈입니다.

더 정밀함을 요구한다면, Aura-3D를 빼놓을 수 없습니다. 이 도구는 단지 복사 흐름을 추적하는 데서 멈추지 않고, 대기의 3차원 구조에 관한 적도와 극의 온도 차이, 고도에 따른 구름 농도 변화 등을 반영하여 매우 정밀한 스펙트럼 분석을 가능케 합니다. 말 그대로 대기의 해상도를 한 차원 끌어올린 셈입니다. 이는 외계 행성의 기후를 모델링하거나, 생명 가능성을 평가할 때도 결정적인 차이를 만들어냅니다. 먼저, TRIDENT는 외계 행성 대기의 삼차원 구조를 고려해 복사 흐름을 시뮬레이션하는 도구입니다. 이 툴은 실제 대기 안에서 빛이 어디서, 어떻게, 얼마나 흩어지는지를 매우 빠르게 추적할 수 있게 해줍니다. 마치 거대한 미로 속에서 레이저를 쏘아 그 경로를 모두 시각화하는 느낌이 강합니다. 특히 복잡한 구름 구조나 극단적인 온도 분포가 있는 행성에도 강한 성능을 보여주고 있습니다.

복사전달방정식은 외계 행성의 대기를 이해하고, 그 속에 숨겨진 비밀을 밝혀내는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 방정식을 통해 우리는 먼 우주의 행성들이 어떤 환경을 가지고 있는지, 심지어 생명체가 존재할 가능성까지도 추론할 수 있습니다. 지금도 어딘가에서는, 어떤 외계 행성의 스펙트럼 곡선을 따라 과학자들이 복사전달방정식을 풀며 우주의 문을 두드리고 있을 겁니다. 그들이 해독한 광선 하나, 수치 하나가 우리 인류가 우주에서 홀로가 아님을 증명하는 열쇠가 되고 있기에 그들에게 무한한 경의를 표합니다.

'cosmic physics' 카테고리의 다른 글

| 조석 고정 행성, 황혼 지대, M형 항성, 우주 물리학 (0) | 2025.05.03 |

|---|---|

| 바이오시그니처의 물리학, 외계 행성의 스펙트럼, 우주 물리학 (0) | 2025.04.30 |

| 다중 파장 관측과 골디락스 존의 물리학, 우주 물리학 (1) | 2025.04.28 |

| 제임스 웹 망원경 두번째 이야기, TRAPPIST-1, 생물서명, 우주 물리학 (1) | 2025.04.27 |

| 제임스 웹 망원경, 우주 관측, SMACS 0723, 외계행성 관측, 우주 물리학 (0) | 2025.04.26 |